![]()

歴史散歩道[第1弾]江戸深川情緒の研究 西村教授が「プロローグ」で伝えたかったこと

プロローグで伝えたかったこと(「江戸深川情緒の研究」の緒言より)

「深川をどうしても東京のように感じない。そこを独立した、東京以外の、どこにも属していない一水都、この感じが深川の生命であり、深川の地方色とでもいうべき色彩が浮いているのだ」

西村眞次教授は、あえて文化人類学の研究者である前に、おのれの感性でとらえた「深川への想い」を、率直に書きあげたのが、前回のプロローグの前段の部分であった。

後半は、本来の研究者としての「発言」である。

「東京のどこにも、それぞれの地方色があって、山の手には山の手の空気が漂い、下町には下町の空気が漂っていることは勿論だが、深川にはそれらと異なる格別な色彩のただよいを見る。それは生活圏の差異にもとづいている。生活圏とは、共同の生活様式をもった民衆の一集団で、それを学者は〈文化〉と呼ぶ」

つまり、文化は地的環境から生まれるもので、深川が東京から異なった文化をもっているとすれば、それは地的環境が与えたものであらねばならない、というのが西村教授の視点であり、深川をベネチアに比較していいほどの水郷だ、と改めて持ち上げるのだ。

深川は周りを水ではりめぐらされている。すなわち東には中川、西には隅田川が南北に流れ、その中間に介在する、新沖積層のデルタ地帯で、おそらく室町時代の末期にはすでに現れていて、みずから溝渠をつくって、武蔵と下総とを連結したことがうかがわれる。永正年間(1504~1521)に書かれた紀行文には、角田川から河舟で葛西の入江を生い茂る葦をかき分けて、半日ばかり漕いで、今井の津に向かったことが述べてある。

この葛西の入江は小名木川の前身、宇奈岐澤のことを指し、それは(徳川)家康の(江戸)入国から間もない天正十八年(1590)八月に、行徳の塩浜に通じる船路として開削されたという。

これらの記事からみると、小名木川に沿った東西線は、もうそのころには陸地となっていて、葛西領に編入されてあったことに疑いはない。ついで漁師町ができ、永代島ができ、木場付近がしっかり固まり、深川は海を抱える広々とした一市街となった。が、水で創られたこの土地は、いつまでたっても水と離れられず、今日になっても、依然として『水の景観』を保っている。

深川はある時期、武家町やら寺町といった姿を具えたこともあったが、本来的には漁場、海岸散策地、材木貯蔵場、および倉庫建築地であって、いずれも水の制約から離れたことのない町である。経済という関わりから考えても、まず水は漁師に豊かな海の幸を与え、漁師は船舶発達をもたらせ、その船舶の発達によって民衆の生活は大きく向上する。すなわち、深川の発展は一に水に基因し、その文化もまた水の上に形づくられた。それが深川の他に類を見ない独特の地方色なのであった。

電車が永代橋を渡るときに心を囚(とら)えたしめっぽい雰囲気……私(西村教授)は少年の日以来、深川についてこうした感じを持ち続けて、いつかはそうした感じが何によって起こってくるのかを究めたいと思っていた。その念願の幾分かを果たすべく、その『水郷という感じ』に『深川情調』という名称を与えて、ただ深川を他から区別するところの特徴、ならびにそれを形成した動因を明らかにしていきたい。

さて、「復刻の足跡」第2回目は、彼の見たものの「復元」をテーマとした。

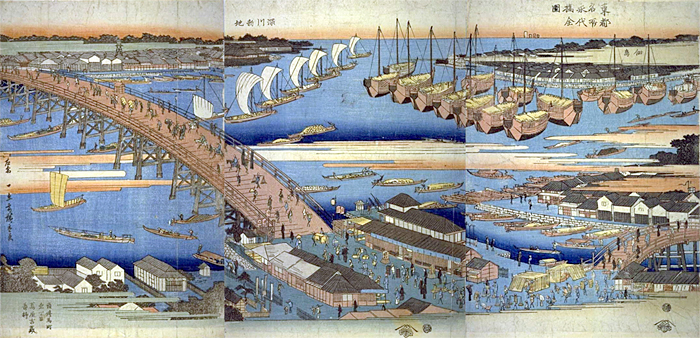

永代橋全図(国立国会図書館 所蔵)

永代橋全図(国立国会図書館 所蔵)

前ページへ戻る

前ページへ戻る